行业资讯

全域土地综合整治方案编制后的步骤

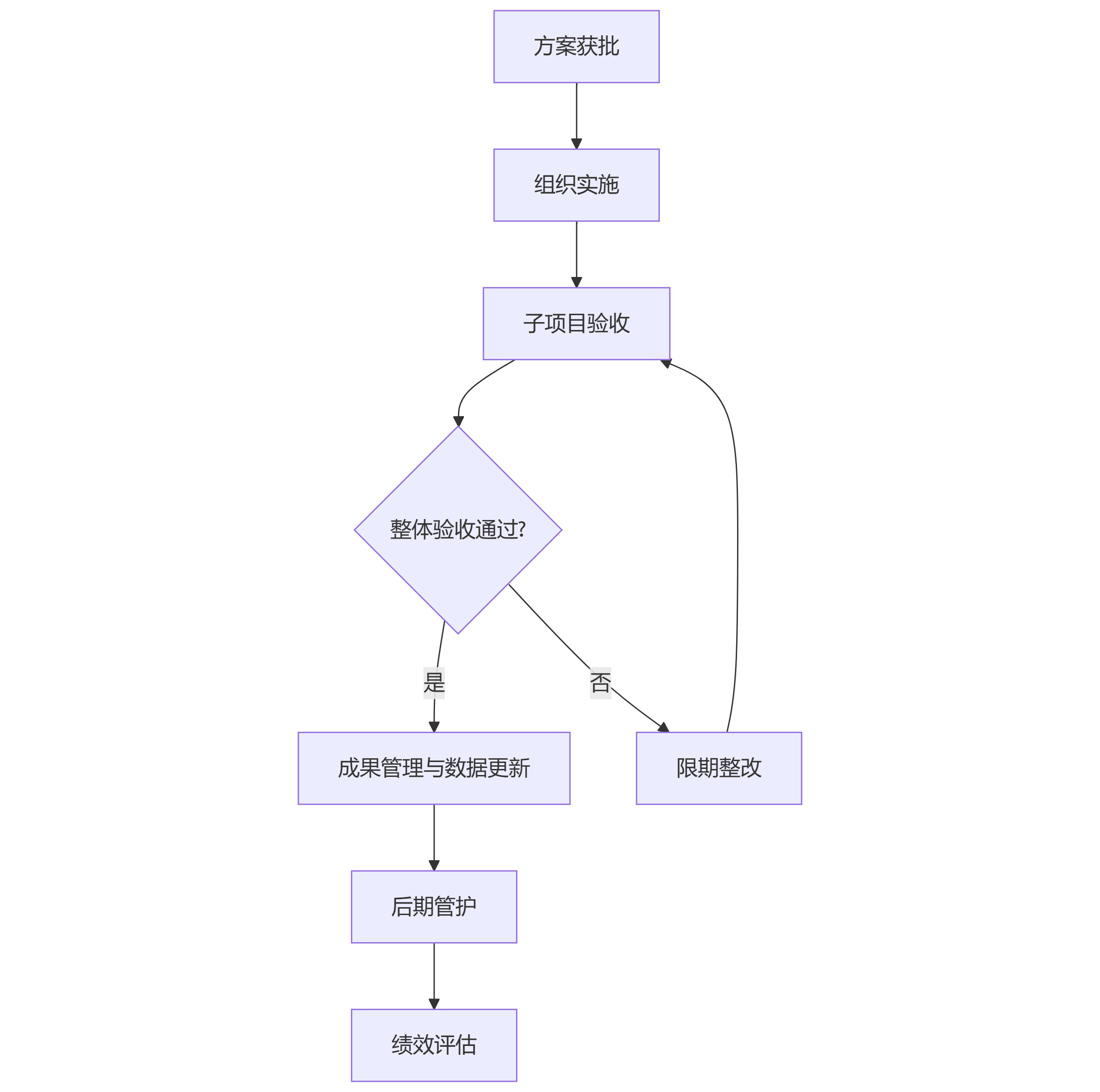

全域土地综合整治方案在编制完成后,会进入一个环环相扣的实施流程,其后续步骤可以清晰地归纳为以下几个关键阶段。下面的流程图能帮你直观地把握全过程:

方案审查与报批

实施方案编制完成后,并不会立即执行。它需要经过严格的审查和批准程序,以确保其科学性和合规性。

- 初审与公众参与:通常由县级人民政府组织相关部门和专家进行初步论证。最关键的一点是,方案必须充分征求所涉及群众的意见,并取得农村集体经济组织或村民委员会的同意。这是项目能否顺利推进的社会基础。

- 逐级报批:初审通过后,方案会报送至市级自然资源主管部门审查,最终由省级自然资源主管部门批准。这个过程确保了方案符合省级层面的技术标准和政策要求。

- “三区三线”调整:如果方案涉及永久基本农田或生态保护红线等“三区三线”的局部优化调整,尤其是达到一定面积规模时,审批程序会更加严格,可能需要省级部门甚至自然资源部组织实地踏勘论证和备案。

项目组织实施与管理

一旦方案获得批准,就进入了实质性的组织实施阶段。这个阶段强调规范操作和多主体协同。

- 责任主体与实施模式:县级人民政府是整治工作的责任主体,负责统筹推进。具体的子项目则由相应的行业主管部门归口管理,依法依规履行立项、招投标、工程监理等程序。鼓励探索项目整体立项审批的模式,以简化流程、提高效率。

- 公众参与:在实施过程中,鼓励当地群众通过投工投劳等方式参与项目建设,并搭建平台引导村民参与监督和管理。

- 风险防范:实施过程中需严格落实风险评估论证制度,严禁违背农民意愿搞大拆大建,不得强迫农民“上楼”,对承载地方传统文化的特色村庄要坚决保留。

项目验收

项目验收分为子项目验收和整体验收两个层次,确保每一项工作都达到标准。

- 子项目验收:遵循“竣工一个,验收一个”的原则。由项目行业主管部门根据各自的管理规范和技术标准,对已完工的子项目进行验收。

- 整体验收:当所有子项目都通过验收,并且相关的数据(如永久基本农田调整、地类变更等)已更新到国土空间规划“一张图”系统后,方可申请整体验收。整体验收通常由省级自然资源主管部门组织,重点核查耕地数量是否不减少、质量有提升、建设用地总面积是否不增加等核心目标的达成情况。

后期管护与成效评估

验收通过并不意味着工作的结束,长期的管护和持续的评估是保障整治成果持续发挥效益的关键。

- 后期管护:按照“谁使用、谁受益、谁管护”的原则,明确管护责任主体、资金来源和管护期限。例如,农用地整理项目需要做好地力培肥和种植监管,垦造水田类项目的后期管护期限通常要求不少于6年。

- 数据更新与权属登记:验收后,所有因整治引起的地类、权属等信息变化,都必须及时在国土变更调查和不动产登记系统中进行更新,确保“图-数-实地”一致。

- 绩效评估:省级自然资源主管部门会定期组织成效评估,对工作成效显著的地区给予奖励(如补充耕地指标),并以此作为政策优化和未来决策的依据。

核心环节与关键原则

不难看出,全域土地综合整治方案编制后的每一步都至关重要。其中,规范的程序、公众的参与、严格的底线管控和长效的管护机制是确保整治工作取得成功、真正惠及乡村和农民的基石。

希望这个详细的流程分解能帮助你更好地理解全域土地综合整治的后续工作。如果你对其中某个具体环节,例如资金筹措方式或产业导入模式有更深入的兴趣,我很乐意提供进一步的信息。

更多相关信息 还可关注中铁城际公众号矩阵 扫一扫下方二维码即可关注

下一篇:暂无